Wo das Herz ist, ist auch das Hirn

Text | Janina Stadel

Wo das Herz ist, ist auch das Hirn

Text | Janina Stadel Video | Laura Kolb

Foto: Christof Mattes

Was passiert in den Köpfen, wenn Menschen Immobilien sehen? Und sieht das anders aus, wenn diese beruflich mit Büros, Läden oder Wohnungen zu tun haben? Das lässt sich nur herausfinden, wenn man den Leuten wortwörtlich ins Gehirn schaut. Das haben wir getan. Als Versuchskaninchen für unsere Wissenschaftler stellten sich unter anderem eine Maklerin, ein Investor und der Vorstand einer Wohnungsbaugesellschaft zur Verfügung.

Ein ganz leises Fiepen. Mehr ist nicht zu hören. Im Laborkeller der Universität Würzburg nehmen sechs Probanden nacheinander und ohne sich absprechen zu können auf einem Stuhl Platz. Zwei Türen verriegeln die Kammer, so dass keine Geräusche mehr von außen eindringen können. Dann wird das Licht gedimmt. Dass draußen die Sommersonne brennt, bemerken die Testpersonen bestenfalls noch an der stickigen Luft im Labor. In dem abgeschotteten Raum mit niedriger Decke, kaum größer als vier Quadratmeter, sollen sie ihre Aufmerksamkeit nur noch auf eines lenken: Immobilien.

Zu diesen haben die sechs Testpersonen ganz unterschiedliche Beziehungen. Drei Probanden beschäftigen sich täglich im Job mit dem Wert und der Ausstattung von Gebäuden. Mit dabei sind Reinhard Walter, CEO von FOM Real Estate, Handelsmaklerin Anna-Claire Griffith von Colliers sowie Igor Christian Bugarski, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsbaugesellschaft Noratis. Die anderen drei gehen Berufen außerhalb der Immobilienwirtschaft nach. Es sind Grafiker Richard Gering, Studentin Ina Lemmer sowie Bürokauffrau Kerstin Heinz. Der Versuch soll nun zeigen, was in den Köpfen von Menschen vorgeht, wenn sie Bilder von unterschiedlichen Immobilien sehen – und ob diese Reize auf eine besondere Weise verarbeitet werden, wenn sich jemand von Beruf aus mit Gebäuden beschäftigt. Um zu sehen, wie der professionelle Blick das Denken beeinflusst, werden die Reaktionen der Probanden dort gemessen, wo solche persönlichen Einordnungen entstehen: im Gehirn.

Wissenschaftler und die IZ stellten viele Fragen. Foto: Christof Mattes

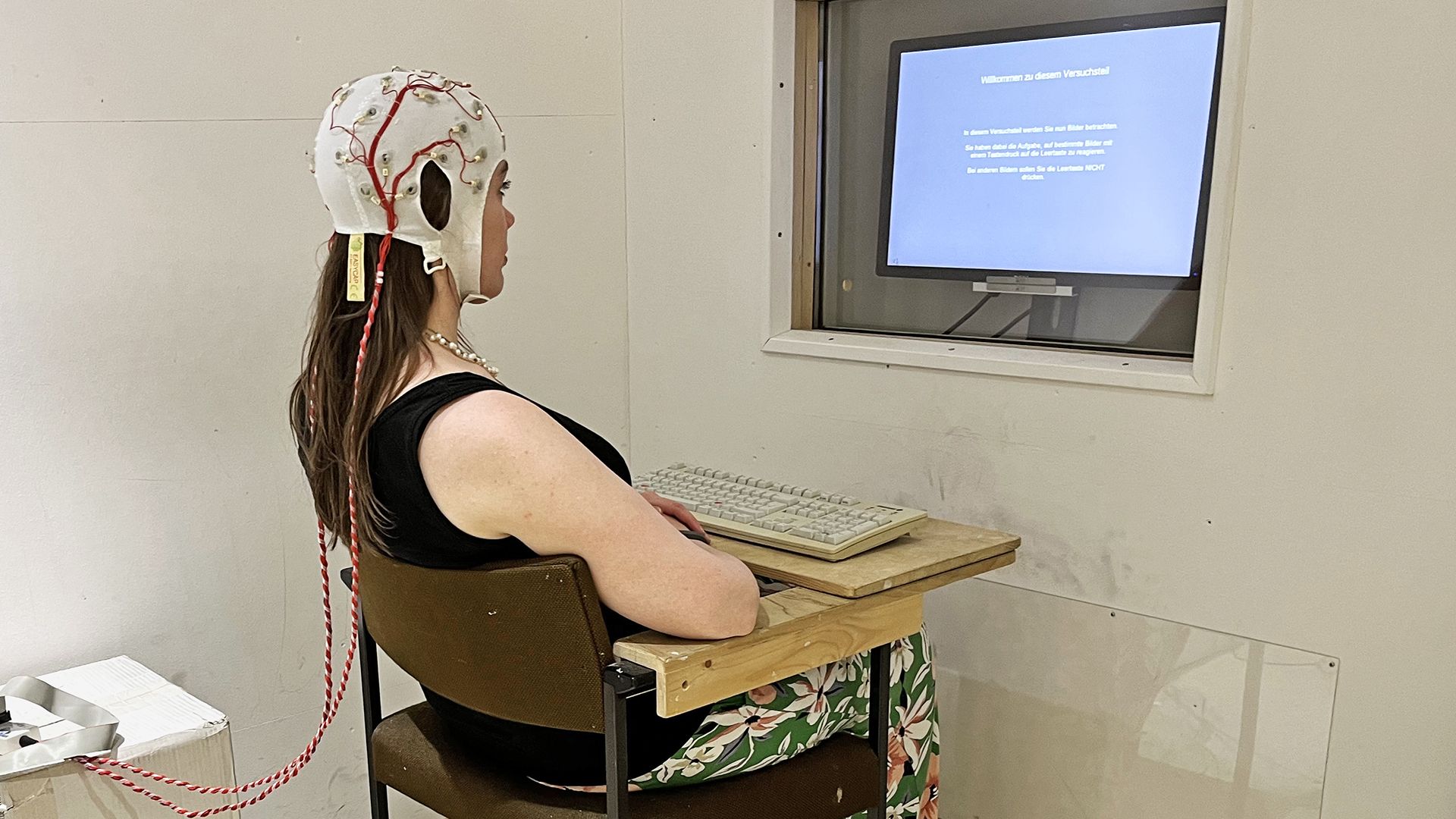

Für den Versuch werden die Teilnehmer über eine Messhaube mit einer Maschine verbunden. Mehrere Hundert Gramm drücken ihnen während der Tests auf Kopf und Stirn. Ein Gurt umschließt das Kinn und sorgt dafür, dass die Messapparatur nicht verrutscht. Im Nacken hängen mehr als 30 Kabelstränge, die von den Kopfbedeckungen aus in das technische Lesegerät führen. Ein Brett über dem Schoß, das beide Armlehnen des Stuhls miteinander verbindet, verhindert allzu große Bewegungen. Der Sitz ist fest verankert, der Blick geht nach vorne. Dort ist auf Augenhöhe ein Bildschirm in einen Glaskasten eingelassen.

Maßnehmen, damit alle Elektroden richtig sitzen. Foto: Christof Mattes

Dann flackern in zufälliger Reihenfolge 180 Fotos von Gebäuden aus ganz Deutschland über den Monitor. Sie zeigen moderne Office-Tower genauso wie sanierungsbedürftige Bürohäuser. Mit dabei sind Innenräume im New-Work-Stil mit bunten Sitzsäcken und offen gestalteten Meetingflächen genauso wie Einzelarbeitsplätze, die an typisch deutsche Amtsstuben erinnern. Auf anderen Bildern sind Einfamilienhäuser von Fertighausherstellern zu sehen, Plattenbauten, Altbauvillen oder Visualisierungen von geplanten Wohnanlagen. Dazwischen werden den Probanden immer wieder Kaufhäuser, Shoppingcenter und Luxusboutiquen, Nahversorger mit trister Wandverkleidung und verlassene Fußgängerzonen präsentiert.

Nur für einen kurzen Moment, 350 Millisekunden lang, ist jedes Bild zu sehen. Nicht länger, damit sich kein Gewöhnungseffekt einstellen kann. Das Ende jeder Einblendung wird durch einen grauen Bildschirm markiert, auf dem nur ein kleines Kreuz zu sehen ist, das den Blick weiter auf die Mitte des Monitors lenken soll. Bis zum nächsten Bild vergehen dann nicht einmal zwei Sekunden. Zu wenig Zeit, um richtig über das Gesehene nachdenken zu können. Doch das Hirn arbeitet. Das zeigen die Messergebnisse, die in Echtzeit über die Kabelstränge an die Computer der Wissenschaftler im Nebenraum gesendet werden.

Stillsitzen in der engen Versuchskammer. Foto: Laura Kolb

Welche unterschiedlichen Reaktionen die Immobilien in den Gehirnen der Testpersonen auslösen, wird der Diplompsychologe Johannes Rodrigues herausfinden. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent für differentielle Psychologie und psychologische Diagnostik am Lehrstuhl für Psychologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und wertet die Daten aus der Versuchskammer aus. Sie stellen elektrische Spannungen dar, die durch Hirnaktivitäten entstehen und an der Kopfhaut gemessen werden. Erfasst werden sie mittels Elektroenzephalografie (EEG). Das Gerät auf den Köpfen der Probanden verfügt dafür über 32 Messelektroden und zwei zusätzliche Referenzelektroden, die selbst leichteste Spannungsschwankungen im Mikrovoltbereich aufzeichnen.

Die Probanden bewerteten die Immobilien über eine Punkteskala. Foto: Christof Mattes

An mehr als 30 Graphen, die den Messpunkten auf den Köpfen zugeordnet werden können, lesen Rodrigues und sein Team verschiedene Arten von Spannungswellen ab. Sie schauen auf die Stärke der Ausschläge und halten millisekundengenau den Zeitpunkt fest, an dem Veränderungen in den Kurven einsetzen. So wird sichtbar, welche Gehirnareale beim Einblenden der Bilder besonders aktiv sind. Die Psychologen ziehen auf diese Weise Rückschlüsse darauf, ob die Immobilien auf die Probanden anregend oder entspannend wirken. Und auch wie nachhaltig sich das Hirn mit den Gebäuden beschäftigt. Dafür werten die Wissenschaftler das Verhältnis zwischen den Spannungswellen aus, die immer dann gemessen werden können, wenn ein Proband besonders angestrengt, aufmerksam oder schläfrig ist. Eine zusätzliche Messstelle, die in die linke Gesichtshälfte geklebt wird, hält fest, wann die Probanden ihre Augen öffnen oder schließen. So können die Forscher zwischen Spannungsveränderungen durch Denkvorgänge und durch Bewegungen, etwa bei einem Blinzeln, unterscheiden. Mehr als 45 Minuten lang stehen die Probanden unter dieser besonderen Beobachtung.

Die Forscher weisen jeden Probanden darauf hin, dass es sich um einen „Versuch am lebenden Objekt“ handelt. Damit Triggerbilder keine Schocks auslösen, prüfen Ethikkommissionen im Vorfeld jeden Antrag auf Versuche mit Bildreizen. „Aber die Immobilien-Bildauswahl ist harmlos“, versichert Rodrigues. Auch wird vor der Durchführung analysiert, ob die mögliche Erkenntnis durch den Versuch kleinere Folgen wie Kopfschmerzen aufwiegt. Aus Sicherheitsgründen müssen alle Teilnehmer in einem Fragebogen Auskunft über bekannte Ängste und Vorerkrankungen geben und auflisten, welche Medikamente sie einnehmen und wie lange sie in der Nacht zuvor geschlafen haben.

Das Anlegen der Elektrodenhaube dauert fast eine halbe Stunde. Video: Laura Kolb

Allein 25 Minuten dauert das Anlegen der Elektrodenhaube. Einzig bei einem Probanden sind die beiden Hilfswissenschaftler etwas zügiger fertig. „Wenn jemand dicke Haare hat, geht es meistens schneller“, sagt Student David Mori. „Das fühlt sich jetzt gleich wie ein leichtes Kopfhautpeeling an“, warnt er vor, wenn er ein grünliches Gel durch Öffnungen unter die Kappe spritzt. Es soll die Leitfähigkeit der Elektroden erhöhen. Dafür verteilt er die Paste mit Wattestäbchen und kleinen Holzspachteln auf der Kopfhaut. Und weil das Spuren hinterlässt, waschen sich die Personen aus der Versuchsgruppe im kleinen Waschbecken im Vorraum des Labors nach dem Abnehmen der Elektroden noch die Haare.

Gegen das Gel auf der Kopfhaut half am Ende nur Haarewaschen. Foto: Christof Mattes

Über EEG-Messungen hat Wissenschaftler Rodrigues zuletzt die Reaktionen von Menschen auf Gesichtsausdrücke anderer untersucht. Aber auch in der Wirtschaftspsychologie fanden Bildertests dieser Art schon Anwendung. Der Automobilhersteller Volvo wollte so bei der Einführung seines Concept Coupés 2013 testen, welche Karosserien welche Kundenkreise ansprechen. Experten aus dem Marketing nutzen vergleichbare Versuchsreihen, um den Wiedererkennungswert von Markenlogos oder Produktverpackungen zu bestimmen. Doch die Wirkung von Immobilien auf das menschliche Gehirn ist bisher kaum erforscht. Literatur zum Thema sucht man in den Fachbibliotheken vergeblich und ohne einen konkreten Nutzen für die eigene Arbeit ist von mehr als zehn angefragten Wissenschaftlern in ganz Deutschland und Österreich nur Rodrigues bereit, den Test vorzunehmen. Einige Universitäten lehnen die Anfrage ab, weil sie keine Tests an Menschen durchführen dürfen. Anderen Laboren fehlt es an Personal. Einige private Forschungsinstitute zeigen sich zwar offen für das Experiment, die Wissenschaftler fordern jedoch neben ihrem Stundenhonorar zusätzliche Forschungsgelder, die sie in andere Projekte stecken könnten. Und auch beim Umfang des Tests haben viele Forscher Bedenken. Sie streben danach, allgemeingültige Aussagen zur Fragestellung treffen zu können. „Das Thema eignet sich wohl eher für eine Promotionsarbeit“, winkt ein Neurowissenschaftler aus Berlin ab. Er rechnet mit mehreren Jahren Zeitaufwand für die Vorbereitung und die Durchführung. Sechs unterschiedliche Teilnehmer reichen ihm wie vielen seiner Kollegen nicht aus. Stattdessen schwebt ihm ein Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung vor, die von mindestens 60, noch besser 100 Testpersonen abgebildet werden soll.

Rodrigues, zu dem der Kontakt über ein Institut für Neuroökonomie entstand, legt den Versuch dagegen als qualitative Studie an und betrachtet dafür bei jeder einzelnen Person, wie sich ihre Hirnaktivitäten bei der Konfrontation mit Immobilienbildern verändern. Der Blick des Forschers fällt dabei auf die posterioren Messungen – also auf das, was am Hinterkopf passiert. „Denn dort können wir visuelle Prozesse und Aufmerksamkeitsprozesse messen“, erklärt er. Wie stark und wie schnell die Spannung im Hirn bei der Einblendung der Bilder steigt oder sinkt, betrachtet er in zwei relevanten Zeitabschnitten. Zunächst nach 189 bis 218 Millisekunden, in der sogenannten Early posterior negativity (EPN)-Phase, in der die Spannung absinkt, wenn eine Verarbeitung von visuellen Reizen einsetzt. „Hieraus kann man ablesen, wie einfach Dinge zu verarbeiten sind oder wie schwer andere im Vergleich dazu zu erkennen sind“, erklärt Rodrigues. Anders ausgedrückt: Je stärker die Spannung sinkt, desto leichter fällt es dem Probanden, das angezeigte Foto zu verstehen.

Eine weitere Messung setzt 194 Millisekunden später ein. Dann steigt die Spannung wieder an. „Diese sogenannte P3-Phase zeigt die Aufmerksamkeits- und Bedeutungskomponente“, erklärt Rodrigues. Versucht der Proband, viele Informationen aus einem Bild herauszuziehen – etwa aus persönlichem Interesse –, ist diese Phase durch einen schnellen Spannungsanstieg geprägt. Das Maß der Ausprägung bestimmt Rodrigues, indem er die Messergebnisse mit denen bei anderen gezeigten Bildern vergleicht. Das Ansteigen und Absinken sowie die Stärke und Dauer dieser Spannungen lassen also Rückschlüsse darüber zu, wie das Hirn die einzelnen Immobilienbilder verarbeitet, noch bevor ein bewusstes Nachdenken einsetzt. Mit der richtigen Auswertungsmethode können Wissenschaftler wie Rodrigues aus diesen Messwerten Landkarten von Gehirnen erstellen, die genau zeigen, wo und wie stark die elektrische Spannung an der Kopfhaut während einer der beiden Phasen ist. Sichtbar wird so das Phänomen, das landläufig als „der erste Eindruck“ bekannt ist.

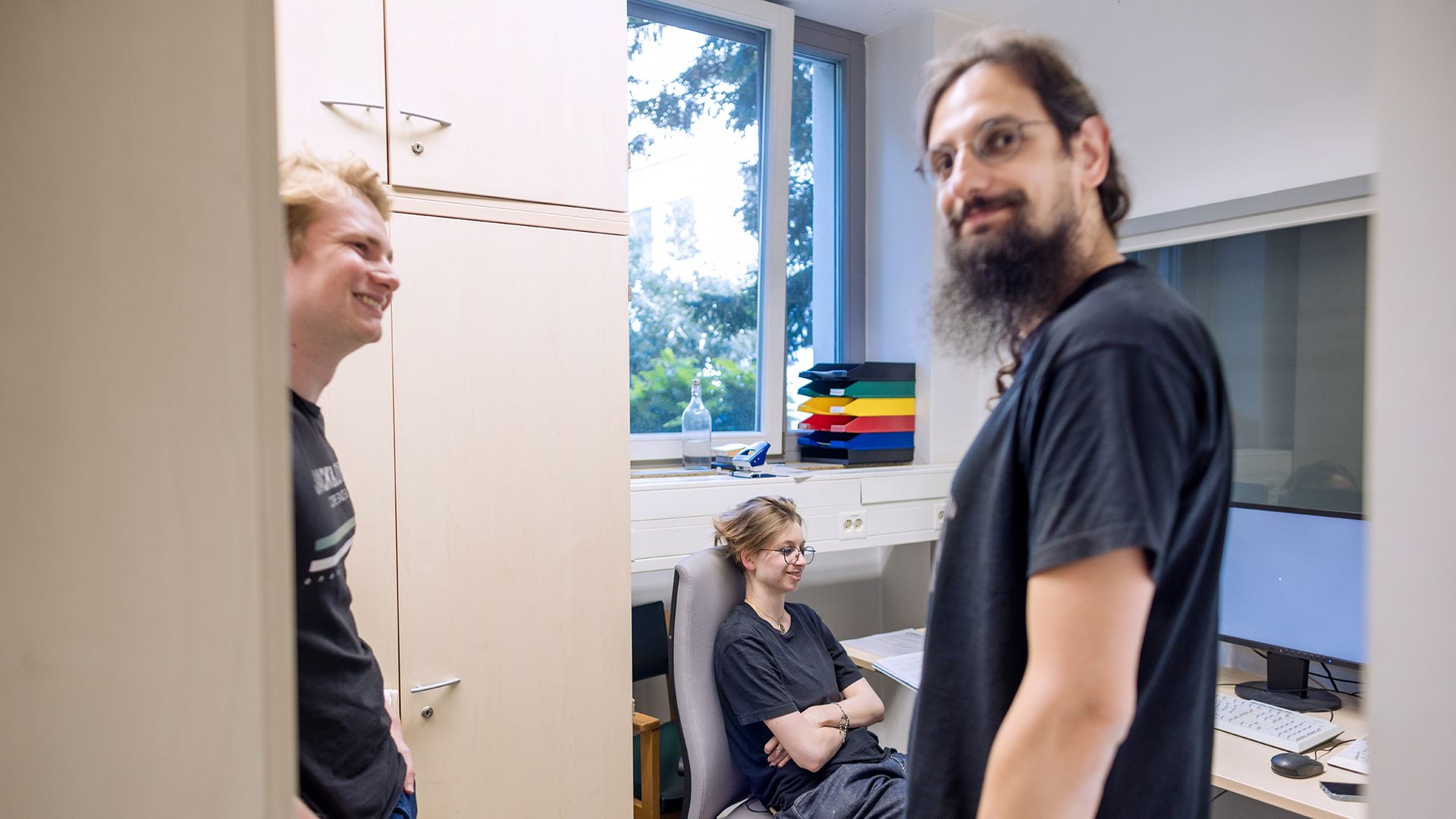

Versuchsleiter Johannes Rodrigues (rechts) mit seinem Hilfswissenschaftler-Team. Foto: Christof Mattes

Weil der je nach Kontext unterschiedlich ausfallen kann, werden den Probanden in einer zweiten Versuchsreihe Zuordnungsaufgaben gestellt. Sie bekommen drei Bilderpakete gezeigt, die Fotos von verschiedenen Immobilienarten enthalten. In der ersten Runde müssen sie einen Knopf immer dann drücken, wenn sie ein Bürogebäude erkennen, anschließend sollen sie auf Wohnungen reagieren und dann auf Einzelhandelsimmobilien. Wie viele Einordnungen korrekt waren, spielt für den Versuch keine Rolle. Ausgewertet wurden nur die Reaktionen im Hirn. Und das ist laut den Wissenschaftlern eindeutiger zu beurteilen, wenn die Probanden die visuellen Reize auf ein vorgegebenes Thema filtern. Nach einer kurzen Pause folgt ein weiterer Test. Die gleichen Bilder werden noch einmal in gemischter Reihenfolge präsentiert. Doch statt des grauen Trennbilds blinkt im Anschluss eine Skala auf. Über eine Zahlentastatur sollen die Probanden den Gebäuden jetzt zwischen einem und neun Punkten zuordnen und damit ausdrücken, ob sie die dargestellte Szene als positiv (hohe Punktzahl) oder negativ (niedrige Punktzahl) beurteilen. Zwar können sie sich für die Entscheidung so viel Zeit lassen, wie sie wollen, doch weil die Bilder auch in diesem Durchgang nur 350 Millisekunden lang zu sehen sind, handelt es sich um Affekt-Bewertungen. Als Kontrollbilder werden zusätzlich 30 Motive aus der Bilddatenbank International Affective Picture System (IAPS) gezeigt. Sie gelten als standardisiert in der Psychologie, weil ihre Zuordnung zu Empfindungen in zahlreichen Studien immer wieder an Teilnehmern unterschiedlicher Altersgruppen und aus verschiedenen kulturellen Kontexten abgefragt wurde. Zwischen die Immobilien schleichen sich also Landschaftsmotive und Urlaubsbilder, ein Foto von einem Verkehrsunfall und Darstellungen von Umweltverschmutzung und Naturkatastrophen. Die gemessenen Hirnaktivitäten lassen bei diesen Szenen auf die Empfindungen bei den Probanden schließen. Die Abgrenzung zwischen positiver und negativer Bewertung fällt bei den Immobilienbildern jedoch weniger trennscharf aus, weshalb sich Rodrigues mit Aussagen zu klar messbaren Emotionen auf die Gebäudefotos zurückhalten will. Dennoch lassen die Affekt-Bewertungen Rückschlüsse auf unterschiedliche und zum Teil unbewusste Strategien beim Betrachten und Bewerten der Gebäudebilder zu, die teilweise als emotionale Reaktionen interpretiert werden können.

Unter ständiger Beobachtung während des Experiments. Foto: Christof Mattes

Mit dem Fokus auf eine bestimmte Gebäudeart verarbeitete das Hirn bei einigen Teilnehmern ganze Bildergruppen deutlich anders als die übrigen. Bei den Probanden, die nicht in der Immobilienbranche tätig sind, spielte dabei der aktuelle persönliche Bezug zu den Immobilien aus Nutzersicht eine große Rolle. Bei Studentin Ina Lemmer lag beispielsweise der Fokus aufgrund von privaten Umzugsplänen auf Wohnimmobilien. Bei der Punktevergabe zeigte sich, dass leistbare Wohnungen deutlich mehr Punkte erhielten als diejenigen, die außerhalb ihres Budgets lagen. Kerstin Heinz vergab viele Punkte für leere statt volle Fußgängerzonen, was Immobilienprofis zunächst merkwürdig erscheinen dürfte. Die Nachbefragung ergab, dass sie grundsätzlich versucht, Menschenmassen zu meiden, und statt volle Läden zu besuchen lieber online shoppt. Bei den Immobilienprofis fanden die Wissenschaftler die wenigsten Anzeichen für Emotionen bei genau den Assetklassen, auf denen ihre jeweiligen Schwerpunkte lagen. Hier wurden die Fotos quasi professionell verarbeitet. So gibt es von Reinhard Walter besonders viele Punkte, also eine positive Bewertung für große Büroimmobilien. Sie erinnern ihn an das Portfolio des eigenen Unternehmens. Ähnlich ist es bei Igor Christian Bugarski. Im Punkteranking führen Neubauwohnungen mit einfachen Fassaden. Das sind genau diejenigen Objekte, mit denen er sein Geld verdient. Bei Einzelhandelsmaklerin Griffith läuft das Hirn bei klassischen Handelsobjekten auf Hochtouren, aber auch bei Immobilien anderer Arten – sofern sie in ihnen Potenziale für Handelsflächen erkennt. Weil aber auch die Immobilienprofis außerhalb ihres Berufs eigene Wohnvorlieben haben, heben sich die Hirnaktivitäten beim Wohnen in den Durchschnittsergebnissen aller Probanden stärker ab als bei Einzelhandels- oder Büroimmobilien. Da zeigt sich häufig auch mehr Emotionalität. So finden sich auf dem Smartphone von Bugarski beispielsweise mehrere Tausend Wohnungsfotos gespeichert. Sie dienen ihm als Inspiration für die Gestaltung des eigenen privaten Wohnraums und haben wenig mit den beruflichen Favoriten zu tun. Das Hirn ist eben dort, wo auch das Herz schlägt.

Was sind die Ergebnisse der Probanden?

Diesen Artikel teilen