Wir bauen auf dem Mars

Text | Jutta Ochs

Foto: Joris Wegner, University of Bremen

Da steht ein Mensch, mit mächtigen Stiefeln in rötlichem Gestein und Staub. Er verharrt einen Moment, legt seinen behelmten Kopf in den Nacken, blickt hoch ins Universum. Sein Kopf dreht sich zu einem silberfarbenen Modul, sein irdisches Herz klopft und klopft, er atmet heftiger in seiner Kopfkapsel. Vielleicht denkt er an seinen Pionier-Ahnen und dessen „small step“, der ein großer Schritt für die Menschheit war. Dann besteigt er das erste Mal die unterste Stufe der metallenen Trittleiter und sieht sein neues Zuhause auf dem Mars.

Er ist der erste Mensch, der den Mars betritt und in dessen roter, weiter Wüste steht. Ein halbes Jahr dauerte die Reise bis dorthin. Ein „Ich will zurück!“ ist keine Option mehr, denn dieser Mensch wird erst einmal bleiben und in einem Habitat aus Wohn- und Arbeitsmodulen leben. Diese Szene ist mittlerweile keine Vision für irgendwann mehr, sondern ein realistisches Szenario. Es ist die jetzige Generation, die den Weg bereitet. Sie arbeitet weltweit an Wohnungsbaumodellen und Baustoffen für die Extrembedingungen des roten Planeten. Noch in den 2030er Jahren, so hat es die US-Raumfahrtorganisation Nasa angekündigt, werden Menschen auf eine Mission zum je nach Planetenkonstellation zwischen 56 und 401 Millionen Kilometer entfernten Mars geschickt. Sie brauchen eine lebensfreundliche Unterkunft in einer lebensfeindlichen Umgebung. Das wird die Keimzelle sein für die Vision des Wohnens auf dem Mars.

Bauziegel aus Blut, Schweiß, Urin und Staub.

Analog-Astronaut Stefan Dobrovolny mit dem omanischen „ExploreWater Experiment“. Foto: ÖWF (Florian Voggeneder)

An einer solchen Keimzelle arbeiten Forscher zum Beispiel in Bremen. Den Moment der ersten extraterrestrischen Besiedelung können die Mitglieder des Projekts Humans on Mars am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (Zarm) der dortigen Universität ziemlich gut imitieren. Der Marsboden, das Gestein und der eisenoxydfarbene Horizont sind Nachbildungen aus Styropor, PVC und Papier. Gefertigt für ein Theater-Bühnenbild und dann den Marsforschern überlassen. Das künftige Heim, das aus mehreren verbundenen, zylinderförmigen Modulen besteht, steht als Miniaturanlage Mamba (Moon and Mars Base Analog) in der Halle des Zarm. Das sieben Meter hohe Großmodul aus Aluminimum macht das Leben und Arbeiten auf dem Mars schon heute erfahrbar.

Wie es auf dem Mars aussieht, zeigt eine gekürzte Version des Films „Journey through Jezero“ der ESA. © ESA/DLR/FU Berlin & NASA/JPL-Caltech/MSSS, CC BY-SA 3.0 IGO

Christiane Heinicke, Ingenieurin, Physikerin und Koordinatorin von Humans on Mars, und ihre Mitarbeiterin Vanessa Röttger zeigen Besuchern gerne die Anlage. Es geht eine Trittleiter hoch zur Eingangsluke des Großmoduls. Wer von der Raumfahrt träumt und sich mit Star Trek und Nachrichten über die amerikanischen und europäischen Raumfahrtorganisationen Nasa und Esa weiterbildete, dem steigt der Blutdruck. Als würde die eigene, irdische Dimension verlassen und eine neue Welt betreten. Die vollständige Mamba-Anlage für sechs Personen besteht aus zwei Schleusen und sechs Modulen, verbunden miteinander über kleine Korridoreinheiten. Fenster sind vorgesehen, aber schwierig. Denn trotz solcher Gucklöcher muss der Schutz vor Weltraumstrahlung erhalten bleiben. Die Arbeits- und Freizeitmodule sind in zwei getrennten Strängen des Habitats geplant, um die Lebensbereiche auf den wenigen Quadratmetern trennen zu können.

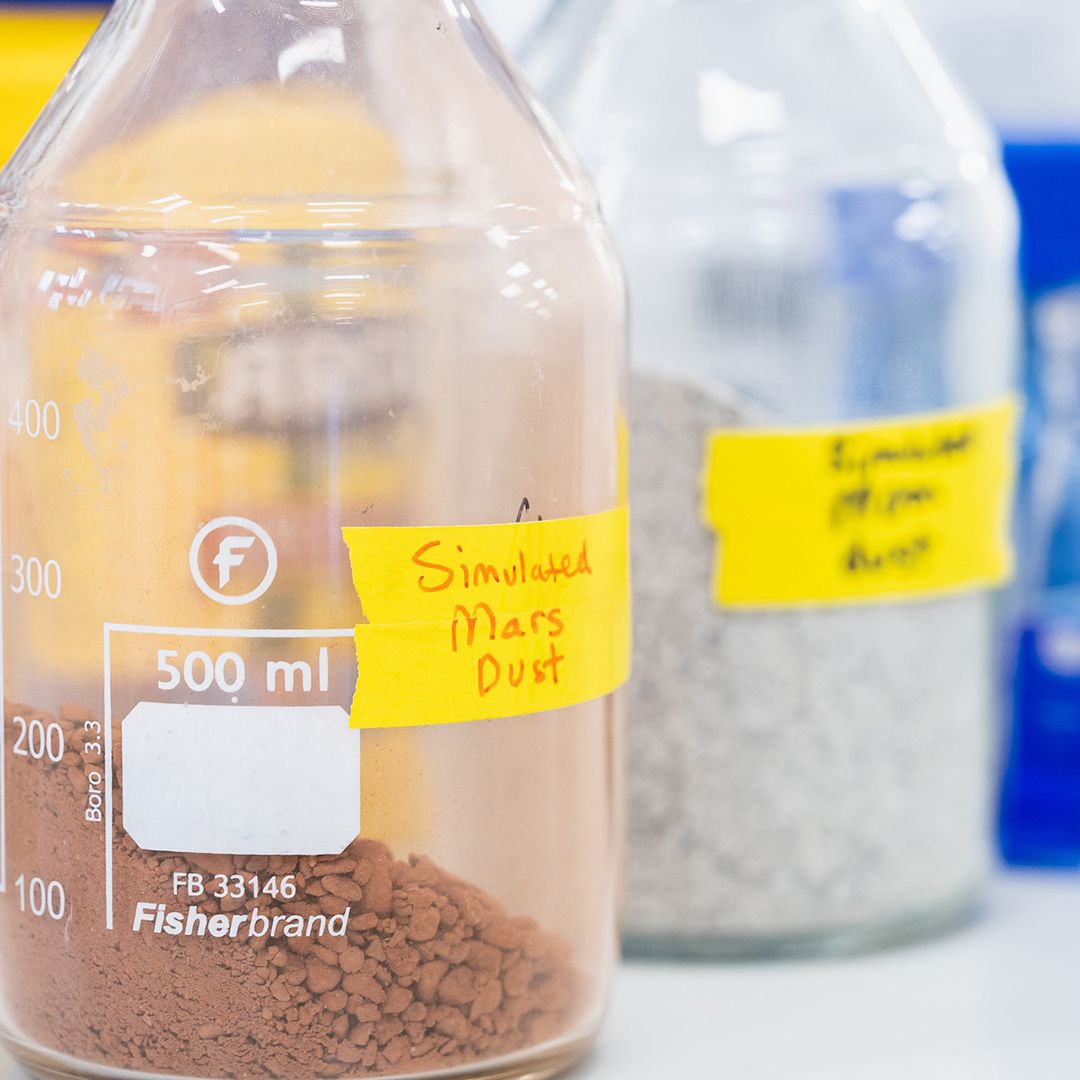

Das Arbeitsmodul, in dem möglichst viel Labor zum Forschen untergebracht wird, ist zweigeschossig. Eine steile schmale Leiter führt hoch in eine Art Pausenraum, beispielhaft möbliert mit grünen Sitzsäcken und einem Feldbett. Es ist überall eng, sehr eng. Die eingeschossigen Wohnmodule haben deshalb hohe Decken, um dieses Engegefühl zu mildern. An der Schnittstelle zwischen dem wissenschaftlichen Labor und dem Freizeitmodul befindet sich ein kleines Gewächshaus. Die Pflanzen dienen der Nahrungsversorgung, der Sauerstoffproduktion und für Experimente. Im Schlafmodul hat jeder Bewohner sein eigenes Quartier. Diese Möglichkeit zum Rückzug ist „enorm wichtig“, sagt Heinicke. Schlechte Laune könne „hochgradig ansteckend wirken“. In den Wohneinheiten geht es viel ums gute Gefühl, in der Laboreinheit um möglichst viel Forschung und Analyse. Luftdruck, CO2, Feuchtigkeit und Sauerstoffgehalt werden ständig kontrolliert und koordiniert. Eine sogenannte Glovebox, ein Kasten mit zwei Löchern und Sicherheitshandschuhen, dient Versuchen mit gefährlichen Materialien. Kleine Pakete mit Marsstaub liegen bereit. Da bislang noch kein Material direkt vom Mars auf die Erde transportiert worden ist, wurde dieser künstlich hergestellt. Die Basis dafür bilden Daten, die Mars-Rover wie Curiosity und Perseverance zur Erde funkten. Die Nachbildung ist jedoch so echt, dass es verboten ist, den künstlichen Marsstaub außerhalb von Laborbedingungen zu erfühlen. Elemente des sehr feinen Staubs setzen sich in der Lunge fest und können tödlich sein. Zudem darf das Material, das aussieht wie eine Probe von einem ockerfarbenen Sandstrand, nicht durch Außenkontakt verunreinigt werden.

Das Bremer Modul fürs Wohnen und Arbeiten auf dem Mars. Foto: Friedhelm Feldhaus

Der Mars-Arbeitsplatz im Innern. Foto: Friedhelm Feldhaus

Dann ist da noch die Frage nach der Toilette: Eine Sanitäreinheit bewahrt alles, was sich in ihr ansammelt. Wer den Film „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“ mit Matt Damon gesehen hat, der ahnt, dass die Hinterlassenschaften luftdicht verpackt und zur Düngung gelagert werden. Es gibt Menschen, die das alles aushalten wollen. „Ich zum Beispiel“, sagt Christiane Heinicke. Sie will ohne Wenn und Aber auf den Mars. Die 37-Jährige war schon Terranautin in irdischen Testhabitaten für Mond und Mars. Davon gibt es weltweit ein gutes Dutzend, „doch sie wurden vor allem für die Erde gebaut: In ihnen werden der psychische Zustand der Bewohner untersucht, zudem organisatorische Abläufe und vereinzelte technische Systeme“, weiß Heinicke. „Keine einzige heute existierende Station könnte allerdings den Bedingungen auf dem Mond oder Mars standhalten.“

Anders als Mamba. Die Anlage ist keine Fiktion und kein Was-wäre-wenn, sondern konkret an sämtlichen bekannten Realitäten auf Mars und Mond ausgerichtet. Diese unterscheiden sich deutlich von den Umweltbedingungen auf der Erde. So gibt es kaum Atmosphäre, die mittlere Temperatur liegt bei etwa minus 63 °C (Erde: plus 14 °C), der Luftdruck bei 0,00636 Bar (Erde: 1 Bar), und die Anziehungskraft beträgt nur ein Drittel der irdischen. Mambas Zylinderform dient deshalb dazu, dem Druckunterschied zwischen innen und außen besser standzuhalten. Ein kastenförmiges Haus könnte das weniger gut. Der Außendurchmesser ist mit 5,20 m so gewählt, dass sich das Modul in einer Rakete transportieren lässt. Als Referenz dienen die Maße der Module der Internationalen Raumstation ISS. Großes Augenmerk wird zudem auf den Schutz der Bewohner gelegt, denn anders als auf der Erde bewahrt auf dem Mars kein Magnetfeld und keine schützende Atmosphäre den Körper vor Mikrometeoriten-Einschlag und der DNA-zersetzenden Weltraumstrahlung.

Aled D. Roberts, Manchester Institute of Biotechnology, forscht am Marsbeton. Foto: Enna Bartlett

Mit einer Erstunterkunft auf dem Mars ist es allerdings nicht getan. Es muss vor Ort Wohnraum gebaut werden und dafür braucht es Baumaterial. Dieses kann wegen des gigantischen Zeit- und Kostenaufwands nicht komplett von der Erde bis zum Mars transportiert werden. Der Aufwand für den Transport eines einzelnen Ziegels wird, alle denkbaren Kosten inklusive, auf etwa 2 Millionen US-Dollar geschätzt. Das gilt auch für Rohmaterial, aus dem sich zum Beispiel in einem 3D-Drucker Bauteile fertigen lassen könnten.

Künstlicher Marsstaub wird mit Urin angereichert. Foto: Enna Bartlett

Die Wissenschaftler der Universität Manchester fanden bei der Suche nach Alternativen eine ungewöhnliche Lösung: Sie zapfen den Menschen an. Die Forscher entwickelten ein Material, das aus Marsstaub und menschlichen Körperflüssigkeiten wie Blut, Schweiß, Tränen und Urin hergestellt wird. Gut, dass die Sanitäreinheit alles aufbewahrt. Einer der beteiligten Wissenschaftler vom Future Biomanufacturing Research Hub des Manchester Institute of Biotechnology ist Aled Roberts. Er und sein Team gaben ihrer Forschung den griffigen Namen „Blood, Sweat and Tears“ (Blut, Schweiß und Tränen) – nach der berühmten Durchhalte-Rede von Winston Churchill an seine Landsleute im Zweiten Weltkrieg. In Anlehnung ans englische Wort für Beton – Concrete – tauften die Forscher ihre Substanz Astrocrete.

Um das Astrocrete anzurühren, braucht es neben dem Regolith genannten lockeren Gestein von der Marsoberfläche das im Blut vorkommende Protein Humanalbumin sowie Harnstoff.

Letzterer ist in Urin, Tränen oder Schweiß enthalten. Blutalbumin sorgt im Körper dafür, dass das Blut in den Blutgefäßen gehalten wird und nicht durch Osmose aus den Zellwänden der Gefäße austritt. Es bindet Wasser und klebt. Schon vor Jahrhunderten wurde Blut deshalb als Baustoff verwendet, belegt sei etwa Tierblut in einer Art Zement, den die Azteken mischten. „Es ist aufregend, dass die Lösung einer großen Herausforderung des Weltraumzeitalters womöglich von mittelalterlicher Technologie inspiriert wurde“, sagt Roberts. Zunächst nutzten die Forscher nur nachgebildeten Marsstaub und Blutalbumin. Das Material wies Druckfestigkeiten von bis zu 25 MPa (Megapascal) auf, was etwa den Werten von Beton (typischerweise 20 bis 32 MPa) entspricht. Dann fanden sie heraus, dass Harnstoff die Druckfestigkeit noch einmal deutlich erhöht. Das Material aus Albumin, Staub und Harnstoff hat demnach eine Druckfestigkeit von fast 40 MPa – und das ist sogar stabiler als üblicher Beton.

Laut Roberts könnte eine Crew von sechs Astronauten mit ihrem Rezept innerhalb von zwei Jahren etwa 500 Kilogramm Astrocrete produzieren. Wird die Substanz in Form von Ziegeln aus Marsstaub genutzt, reiche die von einem einzigen Astronauten produzierte Menge an Astrocrete aus, eine Marskolonie um die Behausung für jeweils eine Person zu erweitern. „Wissenschaftler haben schon zuvor versucht, Technologien zu entwickeln, um betonähnliche Materialien auf der Marsoberfläche zu produzieren. Aber wir kamen bislang nie darauf, dass die Antwort die ganze Zeit in uns steckte, und zwar wörtlich“, bemerkt Roberts augenzwinkernd. Eine Ermüdungs- und Haltbarkeitsbewertung unter simulierten Marsbedingungen steht allerdings noch aus und die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen einer kontinuierlichen Plasmaspende in einer Umgebung mit reduzierter Schwerkraft müssen noch untersucht werden. Nach Alternativen wird parallel geforscht, zum Beispiel an Kartoffelstärke als Astrocrete-Bindemittel. „Trotzdem glauben wir, dass dieser Baustoff aus betonähnlichen Biokompositen eine bedeutende Rolle in einer entstehenden Marskolonie spielen könnte, bis er durch andere Technologien ersetzt werden kann.“ Christiane Heinicke gibt allerdings zu bedenken, dass man derzeit noch zu wenig über das langfristige Verhalten von 3D-gedruckten Baustoffen unter Marsbedingungen wisse, „um das Leben von Astronauten diesen Baustoffen anvertrauen zu können.“

Kaum Kontaktmöglichkeit zur Außenwelt.

Kaum Kontaktmöglichkeit zur Außenwelt.

Test einer Marskolonie auf dem Vulkan Mauna Loa auf Hawaii. Foto: Hi-SEAS, Christine Heinicke.

Geübt und simuliert wird das Marsleben aber zunächst auf der Erde. Heinicke selbst war 2020 Teil einer fünfköpfigen Forschergruppe, die 365 Tage am Hang des Vulkans Mauna Loa auf Hawaii im Auftrag der Nasa in einem Habitat wohnte. Trink- und Kochwasser waren streng rationiert. Die einzige Kontaktmöglichkeit mit der Außenwelt bestand aus E-Mails, die in jede Richtung 20 Minuten verzögert wurden, um die Übertragung zwischen Erde und Mars nachzuempfinden. „Die psychische Belastung ist natürlich enorm während dieser Zeit“, sagt Heinicke. „Auf der anderen Seite hatten wir einen so engen Zusammenhalt zwischen manchen Crew-Mitgliedern, wie man ihn auf der Erde nicht kennt.“ Die Kuppel in der Hawaii-Simulation hatte elf Meter im Durchmesser und im Erdgeschoss gab es eine sehr hohe Decke, „die uns sprichwörtlich nicht auf den Kopf gefallen ist“. Eine große Sorge treibt alle Beteiligten mit Blick auf eine Marsmission ständig um: Was passiert, wenn vor Ort etwas schiefgeht? Technische Defekte könnten die Geräte lahmlegen, Kontaminationen müssen einkalkuliert werden, vielleicht bricht ein Feuer aus. „Man kann bei Feuer ja nicht einfach rauslaufen“, so Heinicke. Wenn also ein Modul brennt, muss es möglich sein, dass die Menschen sich zu einem anderen Modul retten können.

Carmen Köhler kennt das Mars-Gefühl ebenfalls. Die 42-jährige Mathematikerin und promovierte Physikerin hat an zwei Missionen des österreichischen Weltraumforums (ÖWF) auf dem Kaunatal-Gletscher und in der Wüste von Oman in der Dhofar-Region teilgenommen. Erwartet wird, dass die Menschen es auf dem Mars nicht nur mit Wüsten und Ebenen, sondern auch mit Gletscherformationen zu tun haben werden. Eine solche Analog-Astronauten-Mission ist auf zwei bis vier Wochen angelegt und widmet sich vor allem Material- und Instrumententests. Da werden Dinge wie das Steuern von Experimenten oder Reparaturen mit den stark behindernden Handschuhen des Raumanzugs ausprobiert. Der Raumanzug selbst wiegt bereits rund 48 Kilo.

Analog-Astronautin Carmen Köhler . Foto: ÖWF (Florian Voggeneder)

Gelebt hat die Crew in Zweier-Wohnmodulen. „Die Chance, einmal allein zu sein“, wenn die Mitbewohnerin zu Experimenten außerhalb unterwegs war, beschreibt Köhler auch für die Kurzmission als wesentlich für das Gelingen des engen Zusammenlebens. Als wichtig habe sich auch ein „gutes Dusch- und Sauberkeitsgefühl“ herausgestellt. Wasser ist im All kostbar. Die Mission experimentierte mit einer Art Aerosol-Dusche. Köhler ist normalerweise als Expertin für Wetter- und Klimadaten beim Baskischen Zentrum für Klimawandel tätig. Mars und Mond aber lassen sie nicht los. Sie würde wie Christiane Heinicke „jederzeit“ zu beiden aufbrechen. Lieber zum Mond, weil von ihm aus die Erde zu beobachten wäre. Die Unwirtlichkeit im All schreckt sie nicht: „Ich glaube, beim Sehen der einfarbigen ‚Marsianschen‘ Wüste wäre ich eher überwältigt von der Natur.“ Trotz der Lebensfeindlichkeit des Mars sind die Wissenschaftler überzeugt, dass sich der Aufwand ihrer Forschungen lohnt. Auch weil sich dadurch die Erde besser verstehen lässt, zum Beispiel hinsichtlich des Klimawandels. Denn der Mars war vor ca. 3,7 Mrd. Jahren selbst ein habitabler, also „belebbarer“ Planet.

Die Bremer Physikerin und Ingenieurin Christiane Heinicke im Gespräch mit IZ-Redakteurin Jutta Ochs. Video: Jutta Ochs

Erkenntnisse dazu liefert das Team der Esa-Mission Mars Express. Ein Orbiter, der seit 20 Jahren mit Spezialkamera den Planeten umkreist und dabei unaufhörlich jedes Detail von dessen Atmosphäre, Oberfläche und Untergründe erforscht. Zu sehen sind dann Mars-Wolken, windgeformte Grate und Rillen, Sinkhöhlen an den Flanken kolossaler Vulkane bis hin zu Einschlagskratern und tektonischen Verwerfungen, Flusskanäle, alte Lavabecken und offenbar vereiste Polkappen, also Wasser. Der mögliche zukünftige Baugrund für Wohnen und Arbeiten kann also beinahe live betrachtet werden. Mars Express hat wesentlich zu der Erkenntnis beigetragen, dass es auf dem Mars einst viel flüssiges Wasser und eine so ausgestaltete Atmosphäre gab, dass Leben dort möglich war. „Zu einem Zeitpunkt, als auch die klimatischen Bedingungen auf der Erde dieses zuließen“, wie Daniela Tischler, Planetologin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und Mitglied des Mars-Express-Teams, schildert. Ein zu schwaches Magnetfeld hat, vereinfacht ausgedrückt, die Atmosphäre des Mars weitgehend weggerissen und Wüste hinterlassen. Die Erde dagegen konnte ihre lebensfreundliche Atmosphäre erhalten. Der Mars hat also einen extremen Klimawandel hinter sich. Von ihm, so das Mars-Express-Team, sei deshalb sehr viel über die Erde und über die Frühzeit des Sonnensystems zu lernen. Dass nicht nur Orbiter und Rover, sondern menschliche Wissenschaftler vor Ort diese Phänomene erforschen, wäre daher ein Traum für alle Planetologen.

Mitglieder des Mission Support Centers des Österreichischen Weltraumforums (ÖWF). Foto: ÖWF (Claudia Stix)

Christiane Heinicke ergänzt: „Es geht auch um konkrete technologische Entwicklungen, die zwar für den Mars angestoßen werden, aber auf der Erde eingesetzt werden können. Das Leben auf dem Mars erfordert in vielerlei Hinsicht ein Umdenken, für das hier auf der Erde der Leidensdruck noch nicht hoch genug ist: Wenn wir es schaffen, auf dem Mars zu überleben, haben wir hier auf der Erde eine bessere Chance, echte Nachhaltigkeit zu erreichen. Das reicht von der Wiederaufbereitung von Luft und Wasser und effizienter Nutzung von Sonnenenergie bis hin zur Produktion von Nahrungsmitteln mit eingeschränkten Ressourcen und dem Vermeiden bzw. Wiederverwenden von vermeintlichen Abfällen.“ Wie realistisch ein Moon-Village und ein Mars-Village in absehbarer Zukunft sind, darüber gehen die Meinungen allerdings weit auseinander. Ulrich Walter, ehemaliger Astronaut und Professor am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik der Technischen Universität München, bleibt wortkarg: „Die Frage ‘Wird man in Zukunft auf dem Mond oder Mars wohnen, also langfristig leben?‘, lässt sich einfach beantworten: Nein.“ Er gehört zur Gruppe derjenigen, darunter auch Mitglieder des Mars-Express-Teams, die eher eine zeitweilige Besiedelung von Mond und Mars zu reinen Forschungszwecken vermuten. Das könnte 2050 sein, schätzt Daniela Tischler.

Was passiert, wenn vor Ort etwas schiefgeht?

Was passiert, wenn vor Ort etwas schiefgeht?

Luftaufnahme der Amadee-18 Basisstation. Foto: ÖWF (Florian Voggeneder)

Anders denken diejenigen, die konkret am Thema Wohnraum tüfteln. „Ich bin mir sicher“, sagt Heinicke, „dass es bald eine Basis auf dem Mond geben wird. Das kann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten passieren. Die Entwicklung geht dahin, dass die Menschen andere Planeten bevölkern werden, zunächst den Mond, vielleicht den Mars und noch weiter hinaus. Der Mond im ersten Schritt ist da schon sehr realistisch.“ Auch die Marsbaustoffexperten in Manchester forschen mit der Überzeugung, dass sie eine künftige Marskolonie mit vorbereiten. „Sie wird kommen!“ Die Mond-Artemis-Missionen von Nasa und Esa, gestartet am 1. November 2022, können als eine Art Mars-Testlauf betrachtet werden. Der weltberühmte, mittlerweile verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking hatte 2017 nachdrücklich die außerirdische Lebensraumerforschung empfohlen: „Wir haben nicht mehr genug Platz und die einzigen Orte, an die wir gehen können, sind andere Planeten.“ Diverse irdische Katastrophen, Asteroideneinschlag oder schlichtweg Überbevölkerung könnten die Menschheit dazu zwingen, extraterrestrische Siedlungen zu schaffen. Oder wie Hawking sagte: „Uns im Weltall auszubreiten könnte das Einzige sein, was uns vor uns selbst rettet.“

Diesen Artikel teilen