Eine Stadt zieht um

Text | Kristina Pezzei Fotos | Kjell Törmä *soweit nicht anders vermerkt

Eine Stadt zieht um

Text | Kristina Pezzei Fotos | Kjell Törmä *soweit nicht anders vermerkt

Der Bergbau reißt Kiruna buchstäblich den Boden unter den Füßen weg. Die arktische Stadt im Norden Schwedens muss umziehen – und alles soll mit: Häuser, Krankenhaus, Bahnhof und Schulen werden niedergelegt und an anderer Stelle neu gebaut.

Links Kräne, rechts Kräne, überall Schwerlaster, auf denen sich der Bauschutt türmt: Wer begreifen will, was in Kiruna los ist, muss zur Kirche hinaufstapfen. Das hölzerne Gotteshaus in markantem Rot thront auf einer Anhöhe über den Häusern der Stadt – oder dem, was von ihr übrig ist. Von dort nämlich schweift der Blick zwar in die Weiten Lapplands am Horizont, bis hin zu den Gebirgsausläufern des Kebnekaise. Die Nahaufnahme indes offenbart lärmumtostes Chaos. Auf der einen Seite werden nahezu täglich Häuserzeilen leergezogen, Bagger fressen sich in Holz und Beton, brechen den Asphalt ganzer Straßen auf. Am anderen, neuen Ende der Stadt wachsen in gleichem Takt Gebäudeblöcke in die Höhe: Was die Kräne im Westen einreißen, ziehen sie dort wieder hoch. Kiruna, diese gerade einmal 100 Jahre junge Stadt weit nördlich des Polarkreises, muss sich neu erfinden. Weil der Bergbau den Einwohnern buchstäblich den Boden unter den Füßen weggräbt, weichen hunderte Häuser, das komplette Zentrum mit Einkaufsmeile, Rathaus, Museen, Schulen und Krankenhaus, der Bahnhof, die Kirche samt Urnenhalle. Es handelt sich um eines der weltweit größten Umsiedlungsprojekte, und obwohl Bergbauunternehmen, Stadt und Baufirmen ein hohes Tempo vorlegen, muss es noch schneller gehen: Als im Frühsommer der Schnee schmolz, offenbarte er Risse in den Straßen, die gewaltiger waren als erhofft. Die alte Stadt droht aufzubrechen.

Für einige denkmalgeschützte und für die Stadtgeschichte bedeutende Häuser ist der Umzug wörtlich zu verstehen: Sie werden auf Lastwagen gehoben, weggefahren, abgesetzt und gesichert. Der größte Teil des in den 1960er Jahren hochgezogenen Stadtzentrums und der Punkthochhäuser am Stadtrand wird abgerissen, Bestandsschutz genießen lediglich einige höher gelegene Wohngebiete und ein Band aus Gewerbebetrieben, das zwischen Alt- und Neu-Kiruna liegt. Im Zentrum von „Nya Kiruna“ entstehen derweil Wohnungen für tausende Menschen, die umziehen oder in den kommenden Jahren in die Arktis ziehen sollen. Kiruna rechnet mit einer steigenden Einwohnerzahl, der Bergbau braucht Arbeitskräfte. Wenn die keine Wohnung finden, gerät das Unternehmen in Schwierigkeiten – und mit ihm die Stadt, denn ohne den Bergbau ist die 20.000-Einwohner-Gemeinde nichts. Mit ihm kann sie alles werden.

Der Bergbau dominiert die Stadt: Wie der Erzabbau in die Landschaft eingreift, verdeutlichen die Bodenverwerfungen am Fuß des Kiirunavaara, in dem die staatliche Gesellschaft LKAB seit Jahrzehnten Magnetit abbaut. Die geologischen Auswirkungen sind bis in die Siedlungen zu spüren.

Der Bergbau dominiert die Stadt: Wie der Erzabbau in die Landschaft eingreift, verdeutlichen die Bodenverwerfungen am Fuß des Kiirunavaara, in dem die staatliche Gesellschaft LKAB seit Jahrzehnten Magnetit abbaut. Die geologischen Auswirkungen sind bis in die Siedlungen zu spüren.

Für einige denkmalgeschützte und für die Stadtgeschichte bedeutende Häuser ist der Umzug wörtlich zu verstehen: Sie werden auf Lastwagen gehoben, weggefahren, abgesetzt und gesichert. Der größte Teil des in den 1960er Jahren hochgezogenen Stadtzentrums und der Punkthochhäuser am Stadtrand wird abgerissen, Bestandsschutz genießen lediglich einige höher gelegene Wohngebiete und ein Band aus Gewerbebetrieben, das zwischen Alt- und Neu-Kiruna liegt. Im Zentrum von „Nya Kiruna“ entstehen derweil Wohnungen für tausende Menschen, die umziehen oder in den kommenden Jahren in die Arktis ziehen sollen. Kiruna rechnet mit einer steigenden Einwohnerzahl, der Bergbau braucht Arbeitskräfte. Wenn die keine Wohnung finden, gerät das Unternehmen in Schwierigkeiten – und mit ihm die Stadt, denn ohne den Bergbau ist die 20.000-Einwohner-Gemeinde nichts. Mit ihm kann sie alles werden.

Rathaus und Bibliothek zählten zu den ersten prägenden Gebäuden am neuen Marktplatz, direkt daneben überragt die Hotelkette Scandic das Ensemble mit einem weißen Turm, dessen Form entfernt an eine aufgerichtete Robbe erinnert. Dahinter wächst ein Viertel mit mehrstöckigen, verschachtelt stehenden Hochhäusern, über deren innenliegende Einkaufszeilen in den Erdgeschosszonen sich Wohnungen ziehen. Nach außen hin öffnen sich Restaurants und Cafés, vor denen mittags Bauarbeiter und Büroangestellte sitzen, während dahinter die Bagger warten. Noch ist nichts fertig, der gesamte Umzug soll bis 2035 dauern.

Während gewöhnliche Häuser abgerissen werden, lässt die Bergbaugesellschaft denkmalgeschützte Gebäude, die für die Identität der Stadt prägend waren, umziehen. Sie werden mit Bohlen gesichert, auf Lastwagen geladen und an bodensichere Orte gebracht. Dort lässt sie das Unternehmen sanieren, bevor die Bewohner wieder einziehen.

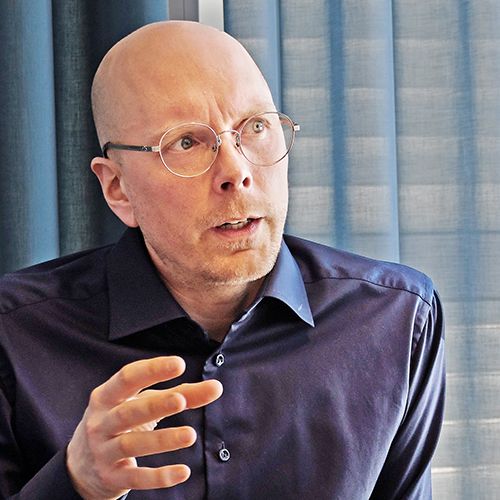

„Widerstand gegen die Zwangsumsiedlung gab es kaum.“ Nina Eliasson

Widerstand gegen die Zwangsumsiedlung habe es kaum gegeben, erzählt Nina Eliasson, die bei der Stadtverwaltung für den Umzug verantwortlich ist. So gut wie jede und jeder in der Stadt hänge finanziell von dem Wirtschaftszweig ab. Der Fund seltener Erden im Januar 2023 hat die Zukunftsaussichten zusätzlich verbessert – er gilt als einer der größten in Europa seit jeher und ist ein Hoffnungsträger für eine Unabhängigkeit von Chinas Rohstoffen. Dazu komme, dass die meisten jungen Menschen ohnehin wegen ihrer Ausbildung wegzögen, sagt Eliasson. „Wenn sie zurückkehren, ziehen sie eben woanders hin.“ Eine junge Passantin in einer der Einkaufzeilen gibt sich gleichwohl nachdenklich. Es fehle ihr an Atmosphäre in der neuen Umgebung, sagt sie. Der 60er-Jahre-Charme in den alten Straßenzügen habe etwas Heimeliges an sich gehabt. Aber, und das ist immer wieder zu hören: „Was soll man schon machen?“

Im neuen Zentrum wachsen wöchentlich Häuser in die Höhe, auch um den zentralen Platz. Links prägt hier das dosenförmige Rathaus das Bild, in dessen Inneren offene Ebenen und Licht einen Kontrast zum strengen Äußeren schaffen sollen. Im Hintergrund überragt der Neubau der Scandic-Hotelkette das Verwaltungsgebäude.

Einzig die Rentierzüchter, ein Berufsstand in samischer Hand, hatten vehement gegen die Umsiedlung protestiert. Die neuen Straßenverbindungen durchkreuzen die Weiderouten von Rentieren, außerdem geht Weidegrund verloren. Bergbaugesellschaft und Stadt argumentieren zwar, dass es immer noch genug Flächen gibt. Das schlechte Gewissen nagt trotzdem, nicht zuletzt angesichts des jahrzehntelang nachlässigen Umgangs mit der Minderheit. Gleichsam als Anerkennung der Urbevölkerung steht im Foyer des Rathauses ein menschengroßer samischer Schwibbogen aus Holz, geschwungen, verziert, ähnlich denen aus dem Erzgebirge. Schilder sind überall in vier Sprachen verfasst: Schwedisch, Finnland-Schwedisch, Finnisch und Samisch. Gerade läuft eine Diskussion darüber, ob und wie die neuen Straßennamen den samischen Bevölkerungsteil berücksichtigen können.

„Mir gefällt es, alles ist neu und frisch.“ Margot Sternlund

In einer Zweizimmerwohnung im neuen Zentrum lebt seit ein paar Wochen Margot Sternlund. Die 63-Jährige war eine der ersten, die umgezogen sind. „Mir gefällt es“, sagt sie. Alles sei neu, frisch, anders als in dem 1960er-Jahre-Block, in dem sie vorher in der alten Innenstadt gelebt hat. Der Grundriss ist offen gehalten mit leicht versetzten Wänden, die sich zu einem erhöhten Innengarten öffnen, einer Art großer Dachterrasse zwischen den Gebäudeblöcken. Während der zwei, drei verhältnismäßig warmen und schneefreien Monate kann sie nun in Ruhe und windgeschützt Sonnenstrahlen auf dem Balkon erhaschen, ohne zu dicht an ihre Nachbarn zu rücken. Sternlunds 34 Jahre alter Sohn hat die Gelegenheit genutzt, von zu Hause auszuziehen, und wohnt in einer Einzimmerwohnung im selben Gebäude.

Eine Stadt ist mehr als ihre Häuser: Auch Skulpturen und weitere Kunstwerke ziehen um. Die steinernen Männer stehen nun am neuen Bahnhof, der früh neu und abseits der Stadt gesetzt wurde. Inzwischen ist klar, dass er nochmals wird verlegt werden müssen. Ob das Kunstwerk wieder mitzieht, ist offen.

Nicht nur die neu gewonnene Privatheit genieße sie, sagt die Frau, schlank, sportlich, in dezentem Schick gekleidet. Auch die kurzen Wege zu Supermarkt und Geschäften seien praktisch, und dass sie dank der miteinander verbundenen Shoppingmeilen von Geschäft zu Geschäft bummeln könne, ohne sich jedes Mal aufs Neue in Mütze und Handschuhe mümmeln zu müssen. Eine echte Verbesserung der Lebensqualität. Die scheint sich auch für die Einzelhändler auszuzahlen. Um gut ein Fünftel sei der Umsatz seit dem Umzug gestiegen, berichten Buchhändlerin, Reformhausbetreiber und Bekleidungsverkäufer unisono. Die Stadt tut über ihr Wohnungsunternehmen ein Übriges, um die Zwangsumzüge schmackhaft zu machen. Zunächst zahlen Mieterinnen wie Sternlund den gleichen Quadratmeterpreis, etwa 90 schwedische Kronen (umgerechnet gut 7,50 Euro). Darin ist alles außer Strom enthalten. Stufenweise steigt die Miete dann um 25%. Zuziehende, die freiwillig oder von außerhalb kommen, zahlen mit 135 Kronen pro Quadratmeter deutlich mehr. Sparen können die Alteinwohner, wenn sie sich verkleinern, was angesichts besser geschnittener Wohnungen gut funktioniert. Sternlund wohnt nun auf 60 Quadratmetern und zahlt dafür 5.200 Kronen im Monat, umgerechnet gut 450 Euro. Für den Umzug hat sie ein halbes Jahr die Miete erlassen bekommen.

Eine Stadt ist mehr als ihre Häuser: Auch Skulpturen und weitere Kunstwerke ziehen um. Die steinernen Männer stehen nun am neuen Bahnhof, der früh neu und abseits der Stadt gesetzt wurde. Inzwischen ist klar, dass er nochmals wird verlegt werden müssen. Ob das Kunstwerk wieder mitzieht, ist offen.

Auch Hauseigentümern versüßt das Bergbauunternehmen LKAB den Verlust des Zuhauses: Es zahlt für eine Immobilie 25% über Marktwert. Das erhöhe die Akzeptanz, sagt Linus Nivå, der bei LKAB für den Umzug verantwortlich ist und selbst aus Kiruna stammt. Schließlich sei der Kaufmarkt in dieser arktischen Enklave anders als etwa im Großraum Stockholm nicht unbedingt angespannt.

„Wir zahlen 25% über dem Marktwert.“ Linus Nivå

Die Häuser im alten Teil der Stadt sollen so schnell wie es geht abgerissen werden, wenn ihre Bewohner ausgezogen sind. Nicht nur, um den Bauschutt wenn möglich als Auffüllmaterial für neue Straßen zu nehmen. Die Geisterhäuser werden auch rasch zum hässlichen Gesicht des Wandels, eine Zumutung für alle, die noch dort wohnen oder arbeiten. Aus den Brachen entstehen Grünflächen. Das Bergbauunternehmen und die Kommune arbeiten bei Planung und Umsetzung Hand in Hand – so jedenfalls die offizielle Version. Faktisch bestimmt die staatliche LKAB Gestalt, Ablauf und Finanzierung. Der Unternehmensgründer Hjalmar Lundbohm war es, der die Siedlung Kiruna vor gut 100 Jahren entwarf, seine Erben bestimmen über deren Zukunft. Das Wohnhaus Lundbohms, des ersten Direktors der Bergbaugesellschaft, zog gleich zu Beginn der Umsiedlung per Lastwagen von seinem Standort in unmittelbarer Nähe des Bergbaus an den Fuß des Skihangs, auf als sicher geltenden Grund.

Bagger, die Häuser abreißen, gehören in Kiruna mittlerweile zum Alltag. Mit dabei ist auch das, was auf dem Bild nicht zu sehen ist: Lärm ab früh morgens und bis in den Abend hinein, schweres Gerät auf den Straßen, hunderte Bauarbeiter, die in ihrer grellen Warnkleidung Straßen, Mittagsrestaurants und Unterkünfte bevölkern.

Bei der Organisation orientiert sich LKAB am prognostizierten Bedarf weiterer Tagebaue. Zuerst ließ das Unternehmen den Bahnhof verlegen, zu einer Zeit, als noch nicht klar war, wo das neue Zentrum genau liegen sollte. Die Entscheidung hat sich als mäßig gut erwiesen, der Bahnhof liegt nämlich im Moment exakt am falschen Ende, an die fünf Kilometer vom errichteten Stadtkern entfernt. Über kurz oder lang wird die Station noch einmal neu gebaut werden, wo genau und wer für die Infrastruktur zahlt, darüber verhandeln Stadt und Staat. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, es knirsche ziemlich. Offiziell will das freilich keiner sagen, nach außen hin demonstrieren die Beteiligten schwedisch-sozialdemokratische Einigkeit. Doch die Fassade bröckelt: Der Staat müsse beim Gesamtprojekt helfen, vor allem finanziell, forderten Lokalpolitiker im Sommer. Schließlich gehe es nicht mehr nur um eine örtliche Maßnahme. Bergbau und seltene Erden pumpten die schwedischen Staatskassen voll – also liege das Wohl der Stadt im Interesse des ganzen Landes. Inwieweit der Ruf bis in die mehr als 1.200 Kilometer entfernte Hauptstadt Stockholm vorgedrungen ist, wird sich zeigen.

Die 100 Jahre alte Holzkirche zählt zu den bekanntesten Gebäuden Schwedens – und ist Identifikationsort für die Einwohner Kirunas. An ihrem Umzug, einem erwarteten Spektakel, tüftelt die Bergbaugesellschaft seit Jahren. Das Gebäude soll in Gänze auf Lkws gehievt und mehrere Kilometer gefahren werden.

Spätestens wenn die Kirche, eines der bekanntesten Gebäude des Landes, im nächsten Jahr umzieht, dürften sich die Blicke der Schweden wieder auf Kiruna richten. Das Versetzen des Gotteshauses in seiner mehr als 100 Jahre alten Konstruktion, 600 Tonnen schwer und mit einer Grundfläche von 40 mal 40 Metern, wird zu Blaupause und Bewährungsprobe für das Gesamtprojekt. Es soll inklusive des Turms in Gänze auf einen Schwertonner gehievt werden. Die Planungen dafür laufen seit Jahren, eine Brücke wird eigens für das Vorhaben gebaut. Auf einer Anschlagstafel neben der Kirche hat Pfarrerin Lena Tjärnberg die geplante Route skizziert. „In jeder Veränderung findet sich etwas Gutes, also auch im Umzug einer geliebten Kirche“, hat sie daneben geschrieben und will ihren Gläubigen Mut machen. Das Beste und Wichtigste sei, dass die Kirche in den neuen Stadtkern mitkommen darf und weiterhin allen offensteht, egal ob sie hier leben oder zu Besuch sind. Ein Anker soll sie werden, eine Orientierung in einer Welt, in der 20 Jahre lang kein Stein auf dem anderen bleibt.

Foto: Olle Thoors, Svenska kyrkan, Kiruna pastorat

„In jeder Veränderung findet sich etwas Gutes.“ Lena Tjärnberg

Diesen Artikel teilen