Der Bauboom der Mönche

Text und Fotos | Friedhelm Feldhaus

Seit dem Ende der 1960er Jahre erlebt die koptische Kirche ein Comeback.

Zwischen dem 4. und 11. Jahrhundert erlebt die Wüste westlich von Kairo eine Blütezeit. Koptisch-christliche Siedlungen mit bis zu 50 Klöstern und tausenden von Einwohnern entstehen im Wüstensand und versinken wieder in ihm – bis auf vier koptische Klöster im Wadi an-Natrun. Nach 1.000 Jahren erfahren sie eine Renaissance und werden wieder zu Oasen der Kultur, des Glaubens und der wirtschaftlichen Prosperität für die acht Millionen Kopten in Ägypten.

Bischof Thomas erzählt mir am ersten Tag meines Aufenthalts in Ägypten eine Geschichte, die ich in den nächsten Tagen noch häufiger höre. „Präsident Sadat flog mit seinem Helikopter über die Wüste und sah eine grüne Fläche. Er befahl zu landen und war im Kloster Makarios. Der Präsident fragte die Mönche nach dem Grün und sie erklärten ihm, wie sie die Wüste fruchtbar machen: mit sparsamer Tröpfchenbewässerung. Seit den 1970er Jahren entwickelt sich die gesamte Region durch die Kenntnisse dieses Klosters. Die Mönche haben die Zivilisation verlassen und sind in die Wüste gegangen. Und dort helfen sie der Zivilisation, sich zu entwickeln und besser zu werden.“ Vordergründig handelt die Geschichte vom Erfolg und Vorbild der koptischen Musterfarm des Klosters Makarios im Wadi an-Natrun. Dahinter steht die Erzählung von der Erneuerung der koptischen Kirche seit dem Ende der 1960er Jahre, eng verknüpft mit dem Wiederaufleben der Klöster. Vor allem aber zeugt dieses Narrativ von Hoffnung: auf Respekt, Gleichberechtigung, religiöse Freiheit – und Anerkennung durch Anwar al-Sadat, den damaligen Präsidenten eines der wichtigsten muslimischen Staaten.

Polnische Restauratoren beschäftigen sich im Syrischen Kloster mit der Wiederherstellung von Fresken aus dem 8. bis 11. Jahrhundert.

Ein halbes Jahrhundert später rase ich durch die Zivilisation des Wadi an-Natrun. Mein jugendlicher Fahrer scheucht seinen 40 Jahre alten 3er BMW mit 545.000 km auf dem Tacho über gute und nicht so gute Straßen. Er hat das Auto jetzt ein Jahr. Es müsse oft repariert werden. Er lacht etwas schmerzlich. Vielleicht hat er von deutscher Technik mehr erwartet. Die Welt hier ist meist ockerfarben. Überall Spuren menschlicher Aktivitäten: umgebrochene Landschaft mit Betontrümmern entlang der neuen Autobahn zwischen Kairo und Alexandria, gefällte Palmen, grüne Plantagen, ein frisch errichteter Luftwaffenstützpunkt mit aufgebockter MIG, das im Bau befindliche Correctional & Rehabilitation Center, Gewerbegebiete mit Einkaufszentren, eine Siedlung mit Mehrfamilienhäusern entstanden aus dunkelgelben bis braunen Fertigteilen. Junge, oft arme Menschen unterwegs. Ägyptens Jugend auf der Suche nach Arbeit und Zukunft. Und ein Land im Umbruch, das auch so aussieht.

Für den Bau des Wehrturms im Kloster Pischoi wurden zunächst behauene Steine genutzt, zum Wiederaufbau später aber gebrannte Ziegel.

Mein Interesse gilt den Klöstern im Wadi an-Natrun, dem Natrontal, einem seit der Antike für seine Salzseen bekannten Ort in der sketischen Wüste: 70 km nordwestlich von Kairo, 36 km lang, 10 km breit, bis zu 23 m unter dem Meeresspiegel gelegen. Hier wurde das Natriumbicarbonat zur Mumifizierung der Pharaonen gewonnen. Und hier gibt es seit 1.600 Jahren die Klöster Baramous, Pischoi, Makarios und das Syrer-Kloster. Sie sind die bedeutendsten Bauwerke nächst dem Schnittpunkt des 30. Längen- mit dem 30. Breitengrad. Da der Immobilien Zeitung diese Geopunkte im Jahr des 30-jährigen Bestehens lieb und teuer sind, hat der Verlag mich losgeschickt, um sie für die Leser:innen zu entdecken. Bischof Thomas ist der Gründer des seit 1999 bestehenden Retreat Centers Anaphora. In dieser Einrichtung, die Jungen armer koptischer Familien aus Oberägypten auf die Schule vorbereitet und misshandelten jungen Frauen einen Weg zurück ins Leben weist, bin ich für meinen Besuch im Wadi an-Natrun untergekommen. Nach koptischer Überlieferung hat sich die Heilige Familie auf ihrer Flucht nach Ägypten in diesem Tal länger aufgehalten – und Wunder gewirkt. So habe Maria mitten in einem Salzsee eine Süßwasserquelle sprudeln lassen. Ab dem dritten Jahrhundert zogen zahlreiche Gläubige hierher, sie lebten zunächst als Eremiten in Höhlen, Felsspalten oder alten Gräbern. Um sie herum entstanden ab dem vierten Jahrhundert bis zu 1.500 frühchristliche Lebensgemeinschaften mit mehreren Tausend Gläubigen und bis zu 50 Klöstern.

Der historische Bereich des Klosters Baramous ist frisch verputzt.

Die bauliche Entwicklung der vier Klöster im Wadi an-Natrun bietet viele Parallelen – gerade beim schrittweisen, den Anforderungen der Zeit angepassten Ausbau der klösterlichen Infrastruktur zwischen dem 4. und 11. Jahrhundert: die Höhlen der Eremiten, die Unterkünfte der Jünger, erste Kirchen, Wehrtürme und später mächtige Mauern zum Schutz der Kleinsiedlungen, Gemeinschaftsräume für die Mönche, wie das Refektorium oder die Bibliothek, zusammenhängende Unterkünfte der Mönche, Küche, Kapellen für Klostergründer und andere Heilige.

Die Mauern des Klosters Baramous bestehen innen aus Kalksteinen und Mörtel und sind außen mit Lehm verkleidet.

Bevor der staubige, blassbraune BMW das Areal des Klosters Pischoi erreicht, müssen wir uns der Realität des Jahres 2023 in Ägypten stellen. Mein Fahrer stoppt an der Polizeistation am Anfang der 1,5 km langen Zufahrtsstraße. Die Polizeipräsenz war mir schon am Eingang meiner Unterkunft aufgefallen. Obligatorisch? „Ja, hier und auch bei den Klöstern und vor jeder Kirche“, hat mir Bischof Thomas erläutert. „Sie sorgen für Schutz. Wir waren in der Vergangenheit Anschlägen ausgesetzt, aber das ist deutlich weniger geworden.“

Zwei Polizisten in weißen Uniformen umkreisen das Auto. Der Fahrer weist sich aus, erklärt unsere Absichten, meine Identität. Die Auskunft scheint nicht zu reichen oder zu gefallen – genauso wenig wie der Fotoapparat auf meinem Schoß. Ein Vorgesetzter kommt hinzu. Palaver, Passkontrolle. Der Fahrer ist etwas genervt, aber vorsichtig. Ich bin tatsächlich nervös, man hört so viel über Willkür von Ordnungskräften in autoritär regierten Staaten.

Immerhin kann ich die Telefonnummer meines Kontakts im Kloster ausreichen: Pater Kosman, der mich später führt, klärt die Situation recht schnell. Zu meiner großen Erleichterung bekomme ich meinen Pass zurück, werde aber gemahnt, den Fotoapparat wegzustecken: „Sie dürfen im Kloster nicht fotografieren.“ Der Pater bestätigt mir später, dass diese Ansage eher als abschließende Demonstration polizeilicher Autorität zu werten sei. Denn: „Im Kloster gelten unsere Regeln.“

Pater Kosman ist in Hamburg aufgewachsen, er hat Medizin studiert und gerade Bereitschaftsdienst. Ab und an klingelt das Handy während unseres Rundgangs. Gegründet wurde das Kloster Pischoi im 5. Jahrhundert vom gleichnamigen Einsiedler. Aus dieser Zeit stammt der Brunnen der Märtyrer. „Seinen Namen hat der Brunnen noch aus der Zeit der zweiten Welle der Berberattacken im fünften Jahrhundert. Im Makarios-Kloster wurden bei einem Überfall 49 Mönche getötet. Die Berber haben anschließend ihre Schwerter in diesem Brunnen gewaschen. Er war für sein gutes Wasser bekannt, aber er lag damals frei in der Landschaft. Die ersten Mönche, Eremiten, suchten Orte, an denen es Wasser gab und Dattelpalmen – das Minimum zum Überleben. Und dazu eine Höhle als Unterkunft. Es war alles offene Fläche, Wüste. Es gab keine Zivilisation, Menschen, die den Mönchen hätten Schutz geben können.“

Der Fluchtweg der Mönche bei Berberalarm: durch den kleinen Treppenturm links über den Steg (damals ohne Geländer) in den Wehrturm, Steg einziehen, Tür zu.

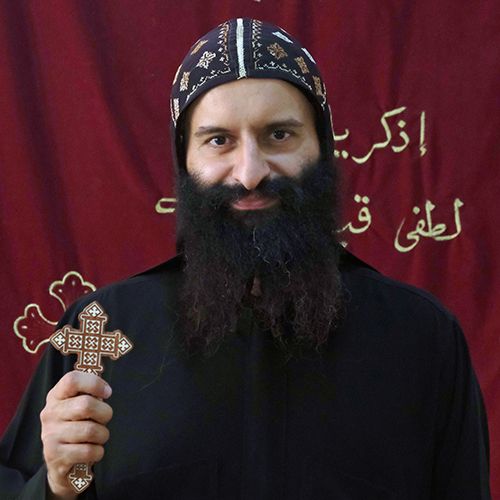

Pater Kosman ist in Hamburg aufgewachsen und betreut ausländische Besucher im Kloster Pischoi.

Immerhin kann ich die Telefonnummer meines Kontakts im Kloster ausreichen: Pater Kosman, der mich später führt, klärt die Situation recht schnell. Zu meiner großen Erleichterung bekomme ich meinen Pass zurück, werde aber gemahnt, den Fotoapparat wegzustecken: „Sie dürfen im Kloster nicht fotografieren.“ Der Pater bestätigt mir später, dass diese Ansage eher als abschließende Demonstration polizeilicher Autorität zu werten sei. Denn: „Im Kloster gelten unsere Regeln.“ Pater Kosman ist in Hamburg aufgewachsen, er hat Medizin studiert und gerade Bereitschaftsdienst. Ab und an klingelt das Handy während unseres Rundgangs. Gegründet wurde das Kloster Pischoi im 5. Jahrhundert vom gleichnamigen Einsiedler. Aus dieser Zeit stammt der Brunnen der Märtyrer. „Seinen Namen hat der Brunnen noch aus der Zeit der zweiten Welle der Berberattacken im fünften Jahrhundert. Im Makarios-Kloster wurden bei einem Überfall 49 Mönche getötet. Die Berber haben anschließend ihre Schwerter in diesem Brunnen gewaschen. Er war für sein gutes Wasser bekannt, aber er lag damals frei in der Landschaft. Die ersten Mönche, Eremiten, suchten Orte, an denen es Wasser gab und Dattelpalmen – das Minimum zum Überleben. Und dazu eine Höhle als Unterkunft. Es war alles offene Fläche, Wüste. Es gab keine Zivilisation, Menschen, die den Mönchen hätten Schutz geben können.“

Der Fluchtweg der Mönche bei Berberalarm: durch den kleinen Treppenturm links über den Steg (damals ohne Geländer) in den Wehrturm, Steg einziehen, Tür zu.

Daher entstanden ab dem 5. Jahrhundert Wehrtürme. Der zweiteilige Wehrturm im Kloster Pischoi aus dem 9. Jahrhundert verdankt sein Aussehen dem Wiederaufbau im 13. Jahrhundert, nachdem Berber ihn 1096 teilweise zerstört hatten. Die Bauteile sind durch einen hölzernen Steg in 7 m Höhe verbunden. „Bei Berberalarm sind die Mönche im kleinen Gebäude die Treppen hochgelaufen, über die Brücke ins Kastell, haben den Steg eingezogen und die metallbeschlagene Holztür zugeschlagen.“ Tausende von Menschen habe er bereits über diese kräftigen, aber offensichtlich sehr alten Bohlen ins Kastell geführt, berichtet der Pater lächelnd.

Das Grab des letzten Papstes Shenouda III. Im Kloster Pischoi.

In den mehrgeschossigen Wehrtürmen mit Küche und Aufenthaltsräumen gab es Proviant und Wasser – meist durch einen Brunnen – oft ausreichend, um die Räuber unverrichteter Dinge abziehen zu lassen. Wurden die Wehrtürme zunächst aus behauenen Kalksteinen errichtet, nutzten die Mönche etwa ab dem 9. Jahrhundert gebrannte Ziegel. „Damit ließen sich auch die Kuppeln leichter bauen.“ Im 9. Jahrhundert veranlasste Papst Shenouda I., Siedlungen im Wadi an-Natrun durch eine hohe Mauer zu sichern, mit zwei kleinen, leicht zu verriegelnden Zugängen, zehn Metern Höhe und einem bis zu zwei Metern dicken Sockel. Wer sich seither den Klöstern nähert, sieht eine Festung mit Kirchtürmen.

Eine alte Mönchszelle im Kloster Makarios.

Die alten Mönchszellen – eingeschossige Kuppelbauten mit niedrigem Eingang – werden heute als Vorratskammern genutzt. Die Kuppeldächer sorgen für eine zirkulierende Klimatisierung. Die erwärmte Luft steigt nach oben und entweicht durch eine Öffnung am höchsten Punkt, kühlere Luft wird unten angesogen. Eine Zelle besteht aus zwei Räumen. „Ein Empfangsraum für Gäste und der private Raum für die Klausur. Pater Justus, der älteste Mönch im Kloster, hat hier noch bis vor 40 Jahren gelebt.“ 1971 waren nur noch sieben alte Mönche im Kloster Pischoi, die aus dem benachbarten Syrischen Kloster verpflegt wurden. Zwei Räume haben auch die modernen, seit den 1970er Jahren entstandenen Unterkünfte. „Aber wir haben dazu eine Küchenzeile und ein Bad.“

Nicht die Mönche trieben die bis 1935 im Kloster Pischoi in Betrieb befindliche Mühle aus dem 9. Jahrhundert an, sondern Esel.

Zuletzt klettern wir eine schmale Treppe hinauf aufs Dach des Wehrturms. Jetzt erst erkenne ich, dass die Ausmaße der neuen Klosterbauten die antiken Bereiche deutlich übertreffen. Im Kloster Pischoi leben etwa 200 Mönche und 20 Novizen. Kosman weist nach Süden. „Die rötlichen Gebäude sind die päpstliche Residenz – der kleine Vatikan.“ Jüngeren Datums sind auch die im Jahr 2000 fertiggestellte Kathedrale, ein Konferenzzentrum, eine Klinik, Exerzitienhäuser, Unterkünfte für Mönche und Gäste. Dahinter liegen landwirtschaftliche Gebäude: Ställe für Hühner, Schafe, Kühe, Hallen für die Landmaschinen zum Gemüseanbau. Knapp jenseits des Klosterareals wurde in der freien Landschaft eine Moschee errichtet. Das sei in Nachbarschaft zu koptischen Einrichtungen üblich, hatte mir der Fahrer erklärt. Auch ich war in Anaphora sehr zeitig in der Früh durch die elektronisch verstärkte Stimme eines Muezzins zum Morgengebet gerufen worden.

Von der Residenz des Papstes abgesehen, spiegelt das Kloster Pischoi weitgehend die bauliche Entwicklung der anderen drei Klöster. Innerhalb der Mauern befinden sich die mittelalterlichen Klosterbauten, gelegentlich ergänzt um Gebäude aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Die modernen Unterkünfte sind zunächst oft an der Innenseite der alten Schutzmauern entstanden, später außerhalb der historischen Einfriedung. Kosman verweist auf den laufenden Bau einer Kirche im Kloster Pischoi nur für die Mönche. Eine solche geht auch im Kloster Baramous ihrer Fertigstellung entgegen. Es herrsche seit Jahren ein so großes Interesse, ins Kloster zu gehen, dass es inzwischen Auswahlverfahren gebe.

Kloster Pischoi: links historischer Bereich, rechts Bauten ab den 1970er Jahren.

„Die koptische Kirche ist heute eine sehr lebendige Kirche“, sagt Pater Kosman. „Der Generationenwechsel funktioniert gut. Die Kinder wachsen innerhalb der Kirchengemeinde auf.“ Die Wiedergeburt der koptischen Kirche, die vor 100 Jahren kein so hohes Ansehen mehr unter der Mehrheit der Kopten hatte, begann mit der Gründung von Sonntagsschulen durch engagierte, reformorientierte Laien – als Reaktion auf die Missionierungsbemühungen protestantischer Kirchen. Kyrill VI., Papst von 1959 bis 1971, besetzte Bischofsämter mit Pionieren der Sonntagsschulbewegung und schob damit eine moderne Qualifizierung des Klerus an. Die kam auch in den Klöstern an. Mit mehr und vor allem gebildeten Mönchen entwickelten sich die Klöster insbesondere im Wadi an-Natrun zu spirituellen, aber auch wirtschaftlichen Zentren der Kirche.

Shenouda III., 1971 zum Papst ernannt, kam selbst aus der Sonntagsschulbewegung und setzte die Modernisierungsaktivitäten seines Vorgängers forciert fort – bis er im September 1981 von Anwar al-Sadat im Kloster Pischoi unter Hausarrest gestellt wurde. Die Festsetzung war eine Folge des zunehmenden Einflusses islamistischer Fundamentalisten seit den 1950er Jahren, den Shenouda öffentlich kritisiert hatte. Auch nach der Ermordung Sadats im Oktober 1981 wurde der Arrest durch seinen Nachfolger Hosni Mubarak erst 1985 aufgehoben. Shenouda zeigte sich in der Folge deutlich moderater im Ton gegenüber Islam und Staatsführung. Dass sich sein 2012 ins Amt geloster Nachfolger Tawados II. an die Seite des aktuellen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi stellt, der den demokratisch gewählten, aber koptenfeindlichen Präsidenten Mohammed Mursi von der Muslimbrüderschaft 2013 aus dem Amt putschte, wird gerade von jungen gebildeten Kopten zunehmend kritisch gesehen. Sie verlangen von Staat wie Kirche eine demokratische Öffnung.

Die Kirche im 1999 gegründeten Education and Retreat Center Anaphora.

Diesen Teil der koptischen Öffentlichkeit treffe ich – kaum überraschend – nicht in den Klöstern. Hier kommen Familien, Menschen aus vielen Generationen zusammen, Jugend- und Kindergruppen aus Gemeinden. Pater Merkorios, der mich durch das Kloster Makarios führt, wird immer wieder von gläubigen Menschen aller Altersgruppen aufgesucht, die sich von ihm segnen lassen oder ihm die Hand küssen wollen – die er jedoch immer im letzten Moment wegzieht. Eine Geste der Bescheidenheit, wie er mir versichert. Auch eine Verlobungsgesellschaft ist im Kloster, ich darf das strahlende Paar fotografieren. Als ich später die landwirtschaftlichen Anbauflächen erkunde, sehe ich die Gruppe wegfahren – mit dem künftigen Bräutigam lachend im offenen Kofferraum. Makarios ist die Musterfarm und das Aushängeschild der koptischen Kloster-Renaissance. 1968 beauftragte Papst Kyrill VI. den Mönch Matta al-Maskin mit seinen elf Gefolgsleuten das Makarios-Kloster wieder aufzubauen. Matta al-Maskin – Matthäus, der Arme – hatte mit 29 Jahren seine Apotheke aufgegeben, trat in ein Kloster ein und zog sich immer wieder als Eremit in eine Höhle zurück. Andere junge Kopten folgten ihm. Als die zwölf Mönche mit dem Wiederaufbau begannen, lebten noch fünf alte Mönche im Kloster. Heute sind es 150 und die Grundfläche des Klosterquartiers hat sich durch zahlreiche Neubauten auf 4 ha versechsfacht.

Geborgenheit und Perspektive: junge koptische Frauen im Retreat Center Anaphora im Wadi an-Natrun.

Vom polizeilich kontrollierten Tor führt eine zweispurige, frisch asphaltierte Straße 2 km schnurgerade bis zum historischen Kloster, beidseitig gesäumt von landwirtschaftlichen Flächen. Neben Mangos werden Feigen, Melonen, Futter- und Zuckerrüben angebaut. Zudem sind große Hühner- und Rinderställe entstanden. 130 ha hatte die ägyptische Regierung unter Präsident Sadat dem Kloster in den frühen 1970er Jahren zu einem symbolischen Preis zur Verfügung gestellt – eine seltene Geste der Entspannung zwischen muslimischem Staat und christlicher Minderheit, erklärlich durch die Legende vom Hubschrauberflug übers grüne Land. Sadat schenkte dem Kloster später weitere 400 ha zur Erweiterung der Landwirtschaft.

Antonio Banderas vergoldet einen Gemälderahmen.

Dass sich Klöster überhaupt in diesem Umfang entwickeln konnten, gründet auch in der Liberalisierung des Baurechts für Kirchen in den letzten 170 Jahren. Seit der Islamisierung Ägyptens im 7. Jahrhundert bis 1856 gab es die offizielle Linie, dass vorhandene Kirchen erhalten bleiben durften, Neubauten und selbst Reparaturen aber nur eingeschränkt möglich waren. In Anpassung an europäisches Recht gestand das osmanische Reich nicht- islamischen Religionsgemeinschaften 1856 das Recht zu, Gotteshäuser zu bauen – unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch den Sultan. 1934 formulierte der Innenminister des inzwischen selbstständigen Ägyptens, al-Azabi Pasha, zehn Bedingungen für die Erteilung von Kirchenbaugenehmigungen, die von lokalen Behörden geprüft und dann ans Innenministerium weitergeleitet werden sollten. Dazu zählen der Abstand zu umliegenden Moscheen, Läden, öffentlichen Gebäuden oder die Zustimmung der muslimischen Nachbarn. Um die Jahrtausendwende delegierte Mubarak die Entscheidung zu Kirchenneubauten an die Gouverneure und hobt die Genehmigungspflicht für Reparaturen 2005 ganz auf. Der Bau von Kirchen führte allerdings oft zu gewaltsamen Protesten. Zudem verschleppten lokale Baubehörden die Genehmigung oder bezweifelten die Gültigkeit vorhandener Papiere. Dem hat al-Sisi offenbar ein Ende bereitet. 2016 erließ er ein Gesetz zum erleichterten Bau von Kirchen sowie zur Legalisierung von bislang nicht genehmigten Gotteshäusern. Bis Anfang 2022 wurde daraufhin der Bau von 1.882 Kirchen und angegliederten Gebäuden genehmigt, zitiert Egypt News einen Sprecher der koptischen Kirche. Nach Informationen des vatikanischen Pressediensts Fides hatte al-Sisi 2022 zudem angeordnet, im Rahmen von Stadtentwicklungsprojekten auch Kirchen zu berücksichtigen, wenn der Bau einer Moschee vorgesehen sei. Meine Gesprächspartner äußern sich nahezu einhellig positiv zum autoritären Staatsoberhaupt.

Viele gut ausgebildete Männer entscheiden sich für ein Leben als Mönch.

Die Expertise für das Planen und Bauen haben die Kopten in den eigenen Reihen. „Die meisten der modernen Gebäude hat ein Mönch hier entwickelt“, erläutert Pater Kosman. „Er ist fast dauerhaft in Klausur und kommt nur, wenn der Papst ihn beauftragt.“ Statt seiner erklärt mir Bischof Thomas den Ansatz des modernen koptischen Bauens am Beispiel des Retreat Centers Anaphora. „Die Gebäude sollen einfach sein und traditionell. Die Kuppel hilft, die Luft im Inneren zu kühlen.“ Beton werde genutzt, „weil er die Form des Lehms annimmt, sich mit ihm verbindet, sich integrieren lässt.“ Entscheidend sei die Form. „Gebäude müssen eine Message für die Menschen bieten. Zum Beispiel haben wir die Unterkunftsgebäude in Form eines Fragezeichens errichtet: Wir leben in einem Mysterium. Und die Lösung des Mysteriums ist der Punkt des Fragezeichens, die Kirche.“ Die neuen Unterkunfts-, Verwaltungs- und Veranstaltungsstätten, die ich jenseits von Anaphora in und um die Klöster finden, erfüllen den hohen Anspruch, Teil eines baukulturellen Erbes zu sein, allerdings nicht. Es sind reine Funktionsbauten. Für die gläubigen Kopten sind die Klöster heute wieder Inseln der kulturellen und konfessionellen Identität, Oasen der Ordnung und Struktur, der Gelassenheit und der Gemeinschaft. Ich erlebe die Menschen – Erwachsene, Jugendliche, Kinder – in den sicheren Klostermauern entspannt, oft fröhlich. Außerhalb der Mauern erwartet sie die ungeordnete wirtschaftliche und soziale Dynamik eines rasch wachsenden Schwellenlands, dessen ebenso wachsende Ungleichheit ein idealer Nährboden für den fundamentalistischen Islamismus ist. Von der wirtschaftlichen Öffnung Ägyptens seit Sadat haben viele Kopten profitiert. Einige der größten Firmen am Nil befinden sich in koptischem Besitz. Überdurchschnittlich viele Kopten, gerade im Norden des Landes, zählen zur Mittelschicht. Um keine weiteren Aggressionen auf sich zu ziehen, halten sich die koptischen Klöster mit der Darstellung ihres Wachstums zurück. Dies scheint umso mehr geboten, nachdem die fundamentalistische Muslimbruderschaft die letzten freien Wahlen gewonnen hat – auch wenn Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der ägyptischen Bevölkerung sich ein friedliches Miteinander von Christen und Muslimen wünscht.

Diesen Artikel teilen